主题

台湾的机会之窗:与世界网球拍市场的接轨

台湾网球拍业的出现起源于 1960 年代,替外商贸易公司代工木制羽球拍和网球拍开始。这一渊源,其实也反映了台湾在第二次世界战后,作为后进国家,如何一步步纳入世界贸易体系、在全球经济分工中扮演关键角色的轨迹与关键机制。

上世纪 60 年代,丰原地区由朱济诚先生所经营的华丰公司,就开始提供中小学生工艺、劳作课所用的木制球拍框的半成品,让学生练习穿线,自己完成球拍的成品。

不过,真正开始从事球拍的代工制造,应该要追溯到日本商人竹前先生所引进的贸易商机。

竹前当时来台生产木制羽球拍,产量相当大,外销日本与东南亚等地。台湾球拍界的开路先锋,包括山河森创始人徐文干先生、罗光男先生、以及朱济诚先生等都跟竹前有一段渊源。

另外一条路径,则是来自欧美国际贸易的机会:催化台湾网球拍产业国际贸易的先锋部队,也就是以刘清繁先生为代表的台湾第一代的贸易尖兵。

刘清繁原先跟外商合资成立了甘百世企业(Complex)主要业务是进口运动器材,后来决定自行创业成立元运企业(Sports World),跟当时美国的运动器材公司 Crown Sports Inc.合作。

当时球拍界的元老级厂商,包括华丰、源民安、光男、东顺、锦祥、龙台、森湖等,也都是刘清繁业务往来的对象。

早年台湾从事作木制网球拍的代工,比较低价位的拍子,大都采用省产浅色木材,例如大白树、九芎、木荷、乌心石舅,有时也采用孟宗竹或进口之南洋材。

比较高级的拍子则采用来自北美或欧陆进口的 Ash(梣木)、Maple(枫木),Beech(山毛榉)等木材。

就像台湾当年许多出口制造业的情形一样,木拍大厂兴盛的时候,一支木拍的出口报价可以高达 10 块美金,在 70 年代的台湾,台币兑换美元 40:1 的年代,这种价格跟产量,所带来的利润是相当惊人!

当年台湾厂商生产的著名木拍,有光男代工的 Spalding Impact 310,Impact 444,森湖的 Slazenger Vintage、山河森的 Wilson Epic 等。

不过,随着木拍技术的成熟,投入厂商不断目增加,价格也节节下降。在木拍的棺材上钉上最后一根钉子的,则是 1976 年开始,铝拍革命所带来的重大变革。革命的主角就是 Prince 公司的创办人 HowardHead。

木拍被取代的过程之所以非常迅速,有特殊的时空因素。按理讲,木拍具有柔软,减少振动等优点,如果维持在原来小拍面大小的产品,应该可以保有一定的市场,不至于被完全淘汰。之所以这么快就被铁拍,铝拍完全取代,归纳起来有几点原因:

- 新产品发展:木拍的缺点(太重)是因为新产品发展之后相对比较之后的结果。当年 Prince 推出大拍面(oversize)的突破,如果材质要使用木材,将会因为重量过重而不可行,因而限制木拍了只能生产中型(medium size)拍面

- 相对制造成本:木拍若做中型拍面,则必须碳纤维补强,这么一来,制造成本就与铝拍相近、甚至更贵(当年木拍的成本是一支大约是 5—8 美元,加上碳纤维成本变成 10—15 美元,与铝拍相近)

- 铝拍的成本与木拍相近,但扭力(torsion)较佳,遂慢慢地全面取代木拍。

在铝拍的革命开始启动前,还有一段铁拍的插曲。1964 年,法国 Davis Cup 选手,1926 年美国网球公开赛冠军,Rene Lacoste(鳄鱼牌服饰王国的创始人),设计了一支铁拍并申请专利,寻求跟 Wilson 合作,最后由 Wilson 的研发与制造团队在 1967 年推出著名的 T—2000 的铁拍。

T—2000 昵称 Steelie,为球星 Jimmy Connors 所使用,推出后热卖并打破之前的销售记录,不久后便有数十款不同模型推出,Connors 当年在在温布登大赛(Wimbledon)的决赛中,以铁拍痛宰 Ken Rosewall 所使用的木拍,是网坛轰动一时的趣事。

在 T—2000 推出约 18 年后,1985 年左右,木拍几乎消失了。

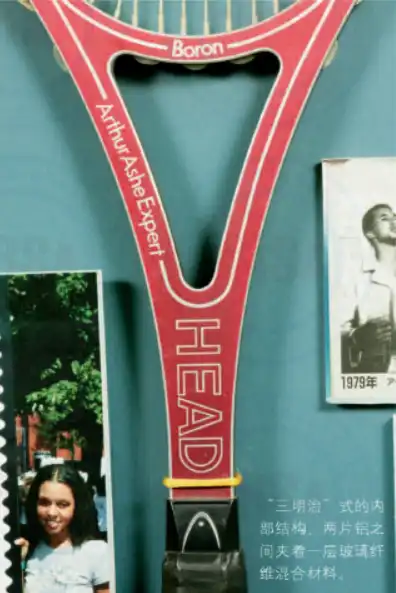

1968 年,也就是网球运动职业化的第一年,Spalding 公司推出第一支铝拍后,紧接着美国黑人选手著名的 Arthur Ashe 使用 Head 公司绰号“snowshoe”的铝拍. 赢得美国公开赛,更是掀起一阵旋风。

但其实,Ashe 当年替 Head 促销的铁拍,却是主力产品。

换言之,虽然铝拍提供更大的威力,为业余的网球人士所喜爱,但是多数顶尖选手仍然偏好木材的手感,铝拍真正的革命,还欠东风,要等到 1976 年 HowardHead 的大型拍面(oversize)的专利诞生,才算真正来临。

FunnySong

FunnySong